发表时间:2024-12-27 13:50:47 来源:车载通讯总线

车载以太网(Automotive Ethernet)是指在汽车内部使用的以太网技术,用于不同车载系统之间的数据传输和通信。它采用标准化的以太网协议,但针对汽车的特殊需求做了优化,以实现高速、低延迟和高可靠性的网络连接。随着汽车技术的持续不断的发展,尤其是无人驾驶、车联网(V2X)和智能化系统的广泛应用,车载以太网在车辆中扮演着逐渐重要的角色。

研究范围涉及车载以太网的每个方面,包括但不限于网络架构、通信协议、硬件设计、数据传输速度、安全性、可靠性和实时性等。首先,车载以太网的网络架构设计需要满足汽车内部众多电子控制单元(ECU)之间的高效连接需求,并提供足够的带宽和低延迟的通信能力。其次,随着无人驾驶和车联网技术的普及,车载以太网一定要能支持大规模的数据传输和高吞吐量,以应对从传感器、摄像头到车载计算平台等设备的数据交换。

此外,车载以太网还需考虑到汽车的安全性和可靠性问题。由于汽车是一个动态的环境,车载以太网需要在高速行驶、恶劣天气、震动等条件下仍能稳定工作,保证数据的完整性和实时传输。而为了更好的提高数据安全,车载以太网还需要在网络层面加强安全保护措施,防止外部攻击和信息泄露。总的来说,车载以太网不单单是一个简单的通信网络,它还关系到未来智能汽车和无人驾驶技术的核心基础设施,因此其研究和发展趋势受到了汽车产业和科技界的广泛关注。

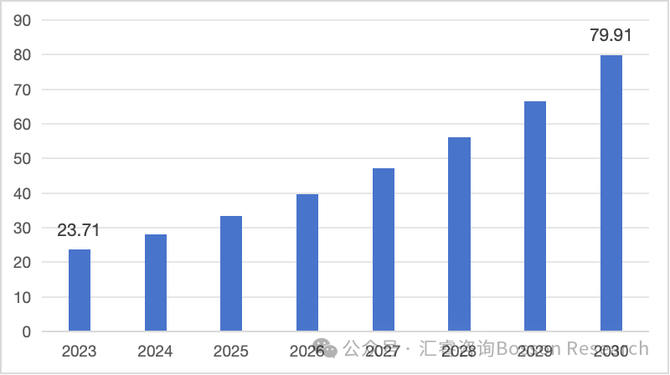

根据汇睿咨询的数据,2023年全球车载以太网市场规模约为23.71亿美元,预计到2030年将达到约79.91亿美元,年均复合增长率为18.91%。这一增长主要得益于几个重要的条件。首先,随着汽车智能化程度的不断的提高,尤其是无人驾驶和车联网技术的加快速度进行发展,对车载网络的需求也飞速增加。车载以太网作为支持高带宽、高速数据传输的关键技术,能够很好的满足这些系统对高速、低延迟通信的要求。其次,现代汽车中电子设备的数量持续不断的增加,尤其是在传感器、摄像头、雷达等智能硬件方面。这些设备需要快速和稳定的网络连接,车载以太网因此成为满足这一需求的理想选择。再者,全世界内对汽车安全和驾驶辅助系统的需求一直增长。车载以太网能够有效支持这些系统之间的数据交换,确保车辆在不同环境下的操作安全性和可靠性,逐步推动了市场需求的增长。最后,随着车企和供应商对车载以太网技术的认识不断加深,慢慢的变多的汽车制造商开始将以太网技术应用于高端车型,并逐步向主流车型普及。此外,汽车行业的标准化进程也为车载以太网的推广提供了重要支持。

资料来源:第三方资料、新闻报道、业内专家采访及汇睿咨询整理研究,2024年

2023年,中国车载以太网市场规模达到51.14亿元人民币,主要得益于中国在智能汽车、无人驾驶技术及车联网等领域的快速发展。具体来说,以下几个因素推动了这一市场的增长:首先,中国政府对新能源汽车和智能化汽车产业的支持政策起到了关键作用。政策激发鼓励措施、财政补贴以及对研发的支持使得国内汽车制造商加大了对智能驾驶、车联网技术的投资,从而推动了车载以太网技术的需求。其次,国内汽车制造商和供应商的技术创新与合作慢慢地增加。中国汽车产业逐步向高端化、智能化方向转型,传统汽车厂商与科技公司合作,积极推动车载网络系统的升级和发展。尤其是以无人驾驶、高级驾驶辅助系统(ADAS)为代表的技术应用,要求车辆具备更高的数据传输能力和更低的通信延迟,车载以太网因此成为首选技术。再者,中国市场对车载以太网的需求也受到智能网联汽车(V2X)、物联网(IoT)以及大数据等技术发展的推动。车载以太网能够高效支持车辆内部和外部设备间的大规模数据交换,为智能网联汽车的实现提供基础设施保障。最后,随着国产汽车品牌逐步向全球市场扩张,中国车载以太网市场的竞争力也慢慢地加强。国内企业在车载以太网技术的研发和产业链建设上取得了一定突破,进一步促进了市场规模的增长。总的来说,2023年中国车载以太网市场的增长主要受益于政策支持、技术创新、智能汽车需求的快速增长以及国产品牌的崛起。

车载以太网产业链可以大致分为上游、中游和下游三个部分,各环节之间相互协作,形成完整的产业生态。在上游,车载以太网产业链的关键组成部分是原材料、核心芯片和技术供应商。首先,半导体芯片供应商在车载以太网的上游起着至关重要的作用,这些供应商提供高性能的网络芯片、交换芯片和PHY芯片等,确保车辆内部系统可以在一定程度上完成高速数据传输。除了芯片,光纤和铜缆制造商也位居上游,它们负责提供符合车规标准的光纤和铜线缆,以满足车载网络对传输介质的高要求。此外,传感器、摄像头和雷达等硬件元件的供应商也位列上游,它们为车载网络提供必需的设备支持,使车辆能够采集和传输数据。最后,软件和协议开发商为车载以太网提供必要的支持,开发车载网络协议、网络安全软件和数据管理工具,确保车载以太网的稳定、安全运行。

中游竞争格局大多分布在在设备制造商和系统集成商之间的较量。车载以太网市场中,核心设备如以太网交换机、路由器、以太网控制器等的供应商,扮演着至关重要的角色。它们提供的设备确保车载网络可以在一定程度上完成高速、高效的数据传输,并满足车载系统对低延迟、高带宽的需求。在这样的领域,像华为(Huawei)、瑞萨电子(Renesas)、芯原股份(Nuvoton)等公司,凭借其强大的技术积累和研发能力,成为车载以太网模块和设备的主要供应商。特别是华为,作为全球领先的通信和信息技术公司,其在车载以太网的产品和解决方案中有着非常明显的竞争优势,推动了智能汽车的车载网络技术创新。与此同时,德尔福(Delphi)、美光(Micron)等公司则通过强大的系统集成能力,提供集成化的车载以太网解决方案。这一些企业不仅仅提供单一设备,而是从整车网络架构方面出发,提供全面的系统集成服务,确保车载以太网的无缝连接和高效运行。它们在车载网络系统的整合和定制化服务方面占有一定的市场优势,可以帮助汽车制造商实现智能化、自动化以及高度可靠的车载网络。综上所述,中游市场的竞争不仅仅是设备的竞争,更是对系统集成和解决方案提供能力的较量。设备制造商和系统集成商通过不断的提高技术、增强系统的兼容性和可扩展性,推动车载以太网技术向更高效、更智能的方向发展,满足汽车行业对车载网络的多样化需求。

在下游,车载以太网的技术最终应用于整车制造商和终端用户。整车制造商负责将车载以太网技术集成到智能汽车和无人驾驶汽车中,使其能够支持先进的驾驶辅助系统(ADAS)、车联网(V2X)和其他智能化功能。随着车载网络技术的普及,后市场和售后服务也逐渐发展,服务提供商需要依赖车载以太网技术进行车辆诊断、维护和升级。此外,车载以太网也大范围的应用于公共交通和物流领域,帮助提高运输效率和安全性。最终,消费者通过智能汽车的使用,享受车载以太网带来的便捷驾驶体验,尤其是在无人驾驶和车载娱乐系统的应用上。

总的来说,车载以太网产业链的所有的环节从技术供应到设备制造,再到最终的应用,形成了一个紧密相连的生态系统。随着智能化和自动化技术的持续不断的发展,车载以太网市场的需求将持续增长,推动整个产业链向更高效、更先进的方向发展。

汇睿咨询的报告数据显示,车载以太网市场的竞争格局在设备制造商和系统集成商之间展开,主要围绕车载网络的关键硬件和完整解决方案展开。车载以太网交换机、路由器、以太网控制器等设备的供应商在这一环节扮演着重要角色,这些设备为车载网络的高速、高带宽和低延迟传输提供保障。

在设备提供商方面,华为(Huawei)、瑞萨电子(Renesas)、芯原股份(Nuvoton)等公司具备强大的技术积累,提供包括车载以太网模块、交换机和控制器在内的核心硬件。凭借先进的网络技术,华为成为车载以太网领域的领军者,推动着车载网络的技术创新和广泛应用。

另一方面,德尔福(Delphi)、美光(Micron)等公司在系统集成方面占有一席之地。它们通过将硬件、软件和网络协议进行深度整合,提供一站式的车载以太网解决方案。这一些企业不仅提供标准化的设备,还能根据整车厂商的需求定制解决方案,确保车载网络在各类应用场景下的高效运行。因此,它们在车载网络系统的整合与优化方面有着非常明显的优势。

总体来看,这一环节的竞争既是设备的较量,也是技术整合与创新的比拼。供应商通过不断的提高技术能力和系统集成能力,为整车厂商提供更高效、智能的车载以太网解决方案,推动着车载网络技术的进步和广泛应用。

随着汽车内电子系统和传感器数量的增加,尤其是无人驾驶系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)以及车联网应用的普及,车载以太网需要出示更高的带宽和更低的延迟。预计未来车载以太网将向100Gbps甚至更高的传输速度发展,以支持大数据量的实时传输。例如,车载摄像头、激光雷达、传感器等设备生成的图像和数据流需要高速传输,车载以太网将成为支撑这一需求的关键技术。

随着车载网络需求的多样化和复杂性增加,各大车企和技术公司纷纷推动车载以太网的标准化工作。例如,IEEE 802.3和OPEN Alliance等组织在制定车载以太网技术标准方面发挥着及其重要的作用。标准化不仅有助于提升不同车载网络设备间的兼容性,还能够推动全世界内的车载以太网技术普及,以此来降低成本、提高效率,并促进跨国汽车制造商和供应商的合作。

随着无人驾驶技术的加快速度进行发展,车载以太网将在支持车辆之间(V2V)、车辆与基础设施之间(V2I)的实时通信方面发挥及其重要的作用。这种车载网络架构不仅需要满足高速数据传输的需求,还需要具备极高的安全性和可靠性,确保数据在动态环境下的稳定传输。智能汽车对车载网络的要求也会更加多样化,不仅要支持驾驶控制管理系统,还需要兼容车内娱乐、信息系统等各种应用。

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

- 上一篇: 高新式发布5G RedCap车规级模组GM870A

- 下一篇: 一文了解车载音频A2B通信